Die Wahlbeteiligung wird alles andere als berauschend sein, und einige Anti-EU-Parteien dürften in diversen Ländern exzellent abschneiden. Am Ende des Tages kann der Sieger der EU-Wahlen jedoch nur Martin Schulz oder Jean-Claude Juncker heißen. Falls die 28 Regierungschefs in der Folge nicht verrückt spielen und das Reglement im Vertrag von Lissabon ignorieren, wird einer von beiden neuer Kommissionspräsident werden.

[[image1]]Ob der deutsche Sozialdemokrat, derzeit Boss im Europa-Parlament, oder der Luxemburger Ex-Premier, lange Zeit Mastermind der Euro-Gruppe, für das Amt besser geeignet ist, ist Geschmacksache – im Wahlkampf haben sie jedenfalls beide ziemlich enttäuscht. Der zwar durchaus EU-kritische Schulz hat es nicht wirklich verstanden, sich als Mann der Zukunft zu präsentieren, und der Konservative Juncker konnte das Image nicht abschütteln, für die Vergangenheit der Union zu stehen.

Es ist letztlich ein Duell der Nobodys: In Deutschland beispielsweise, wo sich sechs von zehn Wählern nur wenig oder gar nicht für die EU-Abstimmung interessieren, ist Martin Schulz nur 27 Prozent der Befragten ein Begriff, mit dem Namen Jean-Claude Juncker wiederum wissen sogar 85 von 100 Bürgern nichts anzufangen. Auch in Österreich, wo der Zweikampf Eugen Freund gegen Othmar Karas alles andere in den Schatten stellt, lässt der Bekanntheitsgrad der beiden Bewerber um den Topjob in Europa zu wünschen übrig. Genau deshalb hätten sie massive Schützenhilfe durch die nationalen Spitzenpolitiker gebraucht. Diese warfen sich allerdings in den vergangenen Wochen – mit Ausnahme von Angela Merkel – nur mäßig ins Zeug: Schulz hat etwa von mächtigen Parteifreunden wie Francois Hollande oder Matteo Renzi, die eine nationale Denkzettelwahl befürchten und sich daher lieber weitgehend raushielten, kaum Rückenwind erhalten. Der neue italienische Shootingstar, der früher den Stabilitätspakt gerne als Stupiditätspakt“ verunglimpft hat, brilliert zwar neuerdings mit Statements wie „Europa ist nicht die Mutter aller Übel“ oder „Europa ist nicht unser Feind“ – doch er weiß zu gut, dass seine Landsleute so etwas nur ungern hören und damit folglich kein Match zu gewinnen ist.

Auch in den übrigen zehn EU-Mitgliedsstaaten, wo Sozialdemokraten die Regierung anführen, ist die Unterstützung seitens der dortigen Premierminister eher mäßig gewesen: Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass es sich bei diesen – abgesehen von Werner Faymann, der schon mehr als fünf Jahre als Kanzler amtiert – durchwegs um politische Newcomer handelt, deren Hauptziel es nicht unbedingt ist, für Brüssel gute Stimmung zu machen. Belgiens Premier Elio Di Rupo, Dänemarks Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt und Kroatiens Nummer Eins, Zoran Milanovic, sind erst seit Ende 2011 im Amt; die roten Regierungschefs in der Slowakei, Rumänien und Litauen traten 2012 an, der Bulgare Plamen Orescharski ist im Mai 2013 und der Tscheche Bohuslav Sobotka gar erst Anfang dieses Jahres an die Macht gekommen – die Herrschaften gelten obendrein allesamt nicht als passionierte EU-Propagandisten. Damit wird es für die Progressive Allianz der Sozialdemokraten, mit 195 Mandataren zweitstärkste Fraktion im EU-Parlament, verdammt schwierig, die erhoffte Pole-Position zu schaffen.

Sechs Länder entscheiden

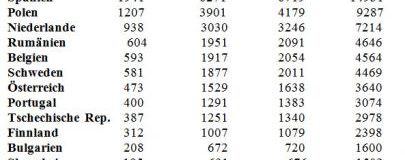

Jean-Claude Juncker, dessen Europäische Volkspartei zur Zeit noch 274 Abgeordnete stellt, hat es eine Spur leichter: Unter den elf konservativen Regierungschefs, die ihm nahe stehen, sind einige zu finden, die im jeweiligen Land ihr politisches Gewicht in die Waagschale werfen konnten – allen voran die deutsche Kanzlerin, die es sich nicht nehmen hatte lassen, mit ihrem Konterfei auf unzähligen EU-Wahlplakaten präsent zu sein. Merkel gilt zwar nicht unbedingt als glühender Juncker-Fan, doch der Luxemburger wäre ihr als Kommissionspräsident gewiss lieber als der rot gefärbte Schulz, weil zwei Deutsche an der Spitze Europas für etliche EU-Staaten wohl zu viel des Guten wären. Da ein klarer Sieg der CDU/CSU laut Meinungsforschern als ausgemachte Sache gilt, stehen Junckers Chancen nicht schlecht, bei der Endabrechnung die Nase vorne zu haben. Deutschland entsendet ja – gefolgt von Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich, Spanien und Polen – die meisten Abgeordneten nach Brüssel und Straßburg, weshalb diese sechs Länder letztlich den Ausschlag geben werden.

Vom spanischen Premier Mariano Rajoy und dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk, die beide als erfahrene Recken der Union betrachtet werden können, darf sich Juncker einiges erwarten, auch der portugiesische Premier Pedro Passos Coelho sowie der schwedische Routinier Fredrik Reinfeldt könnten ihm helfen, letztlich als Erster die Zielflagge zu erreichen. Weitaus weniger hat der bisweilen etwas müde und farblos wirkende Luxemburger in Frankreich, wo jeder zweite Bürger eine negative Meinung zur EU hat, und Italien, wo die EU-Richtungsentscheidung bei den europamüden Wählern nur auf geringes Interesse stößt, zu erwarten. Die generelle Stimmung in den beiden Ländern ist nämlich alles andere als EU-freundlich. Die französische rechtsbürgerliche UMP, die sich zu allererst einen Denkzettel für Francois Hollande und dessen neues Kabinett wünscht, hat viel zu viele Euroskeptiker in ihren Reihen um als proeuropäische Partei reüssieren zu können und wird daher gegen die Front National von Marine Le Pen sang und klanglos eingehen. In Italien ist Mario Montis konservative Partei Scelta Civica ebenfalls zu schwach, um sich gegen die Anti-EU-Parolen der rechtskonservativen und populistischen Oppositionsparteien – Lega Nord (Motto: „No Euro“), Beppe Grillos Fünf Sterne-Bewegung oder die neueste Protestgruppierung Movimente Cinque Stelle – auch nur halbwegs behaupten zu können.

Wie eingangs bereits erwähnt, wird sich der weit verbreitete Frust auf die Union, der etwa die hohen Arbeitslosenquoten und die vielen Sparprogramme angelastet werden, in einer eher bescheidenen Wahlbeteiligung niederschlagen. Speziell in der Slowakei, Polen, Tschechien, Slowenien, Litauen und Rumänien werden sich zahllose Bürgerinnen und Bürger den Urnengang ersparen; auch von Großbritannien ist nicht viel zu erwarten, weil eine Europawahl für den Durchschnittsbriten traditionellerweise einen geringeren Stellenwert zu haben scheint als etwa der jährliche Geburtstag ihrer Queen. Das heißt: Sofern die Wahlbeteiligung wie 2009 zumindest 43 Prozent ausmacht, wird das schon als Erfolg zu werten sein.

Europa und Schweißfüße

Das beachtliche Desinteresse an Europa, das nicht zuletzt mit einem Vertrauensverlust in die handelnden Politiker zu tun hat, schadet in erster Linie den beiden größten Fraktionen – also indirekt den Herren Schulz und Juncker. Profitieren dürften jedoch anti-europäische Parteien wie die französische Front National, Geert Wilders niederländische PVV (Partij Voor de Vrijheid), die flämische Vlaams Belang oder die Schwedendemokraten, wahrscheinlich auch die FPÖ. Die Anführer dieser nationalistischen, opportunistischen, rechtspopulistischen Gruppierungen haben schließlich jahrelang ganze Arbeit geleistet, um ihrer Klientel Brüssel als Wurzel allen Übels zu verkaufen. Jetzt sollen sich Skepsis, Wut und Enttäuschung in Proteststimmen niederschlagen, sodass die Arbeit im EU-Parlament künftig deutlich erschwert wird. „Europa und Schweißfüße“, hat Martin Schulz kürzlich bei einer Veranstaltung formuliert, „das rangiert derzeit in manchen Kreisen so ziemlich auf derselben Ebene“. Leider konnte er eben so wenig wie Jean-Claude Juncker eine Art Strategie skizzieren, wie und wann das anders werden soll.

EU-Infothek.com

EU-Infothek.com