Phantasmagorien an Tiber und Etsch über die „Volksrepubliken“ Donezk und Lugansk

von Prof. Dr. phil. Dr. h.c. Reinhard Olt

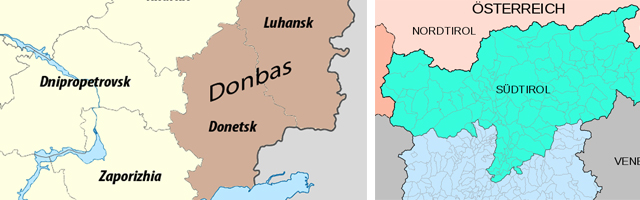

In dem seit 2014 schwelenden Konflikt zwischen der Ukraine und Russland über das Donbass-Gebiet in der Ost-Ukraine hat ein Moskauer Diplomat unlängst einen Sonderstatus für die dort dominanten ethnischen Russen ins Spiel gebracht. So sagte Aleksandr Aleksejewitsch Аwdejew, der russische Botschafter beim Heiligen Stuhl, in einem Interview mit der Zeitung „Il Messaggero“, man könne sich „am Umgang Italiens mit Südtirol orientieren“. In Italien habe es „in den 1950er Jahren große Spannungen im Norden gegeben, wo die deutsche Minderheit eine vollständige kulturelle Autonomie forderte.“ Italien habe „eine faire und ausgewogene Kompromisslösung gefunden, und diese Erfahrung könnte auch für Kiew bei der Lösung der Probleme im Donbass nützlich sein.“

Dass der Hinweis auf den von ihm als „kulturelle Autonomie“ apostrophierten Status Südtirols just von Abdejew kommt hat zum einen mit seiner Herkunft aus Krementschug am Dnjepr im zentralukrainischen Verwaltungsbezirk Poltawa, zum andern mit seiner früheren Funktion als Kulturminister der Russländischen Föderation zu tun. Vor allem aber ist er Teil einer gezielten Strategie: Moskau versucht, das überaus zugängliche Italien nicht zum ersten Mal für seine Ziele dienstbar zu machen. Rom hatte sich nämlich nicht nur bald nach Verhängung der wegen der völkerrechtswidrigen Krim-Annexion von der EU wider Russland verhängten Sanktionen unter Berufung auf das traditionell freundschaftliche italienisch-russische Verhältnis davon losgesagt. Sein damaliger Kurzzeit-Regierungschef Matteo Renzi und dessen Außenminister Paolo Gentiloni, der ihm dann nachfolgte (und heute der EU-Kommission angehört), hatten anlässlich von Besuchen in Moskau im Gefolge der ostukrainischen Wirren, bei denen Moskau Regie führte und zufolge derer die separatistischen „Volksrepubliken“ Donezk und Lugansk ausgerufen worden waren, überdies als „italienischen Modellfall“ die „Lösung des Südtirol-Konflikts“ zur allfälligen „Befriedung“ angepriesen. Weshalb Abdejews zielgerichtete Stoßrichtung zugleich dem Bemühen galt, Rom möge die EU zu einem Ukraine-Kurswechsel veranlassen.

Luis Durnwalder pflichtet bei

Dass der aus der Ukraine gebürtige russische diplomatische Apparatschik alter „sowjetischer Schule“ beschönigend von einer „fairen und ausgewogenen Kompromisslösung“ sprach, die Italien in Bezug auf Südtirol gefunden habe, mag man entschuldigend dessen in dieser speziellen Frage minderer historisch-politischen Kenntnis anheimstellen. Dass aber ausgerechnet der langjährige frühere Südtiroler Landeshauptmann Luis Dumwalder „diesen Oberlegungen nur beipflichten“ kann, wie die Tageszeitung „Dolomiten“ in ihrer Ausgabe vom 30. Dezember und auf der Plattform stol.it just unter Berufung auf Awdejews Einlassungen vermeldete, erstaunt dagegen umso mehr. Denn gerade Durnwalder weiß als unmittelbarer Angehöriger der Erlebnisgeneration, dass Italien in der Südtirol-Frage von 1945 bis zur „Paket-Lösung“ 1969 respektive zum Autonomiestatut von 1972 alles andere als „nach einer fairen und ausgewogenen Kompromisslösung“ gesucht hatte. Zudem weiß er, welchen Beharrungsvermögens seines Vorgängers Silvius Magnago es bedurfte, im Verein mit maßgeblicher Unterstützung Österreichs, insbesondere durch Bruno Kreiskys Vorstoß in den Vereinten Nationen (UN), sowie nicht zuletzt auch der von Verzweiflung ob der in ihrer Heimat obwaltenden italienischen Zwangsherrschaft bewirkten Aktionen selbstloser BAS-Freiheitskämpfer, dass Rom überhaupt von seiner Unnachgiebigkeit und Italianità-Sturheit abließ. Und hat schließlich in Nachfolge Magnagos als Landeshauptmann selbst genügend Erfahrung im Umgang mit trickreichen bis hinterlistigen römischen Regierungen, mit Institutionen der italienischen Zentralstaatsgewalt sowie auch und vor allem deren stets die „eine, ungeteilte Nation“ sowie die gesamtstaatliche „Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis“ (AKB) verabsolutierenden Justizinstanzen gesammelt, um derart gefälligen, aber zutiefst geschichtswidrigen Beschönigungen, womit ja auch die römische Politik stets hausieren geht, entgegenzutreten anstatt sie quasi öffentlich zu goutieren.

Realistischer Blick auf die Südtirol-Autonomie

Wie steht es denn, realistisch betrachtet, um die Südtirol-Autonomie? Quer durch alle italienischen Parlamentsparteien gibt es einen Konsens für mehr Zentralismus. Dagegen kann Südtirol nichts ausrichten, es ist „zu klein und zu irrelevant“, so der Befund eines Italieners, des früheren Senators Francesco Palermo, der seinen Senatssitz dem damaligen Zusammenwirken von Südtiroler Volkspartei (SVP) und Partito Democratico (PD) im Wahlkreis Südtiroler Unterland verdankte. Überall dort, wo es trotz Autonomiebestimmungen rechtliche Interpretationsspielräume gibt oder eine Frage vor dem Verfassungsgerichtshof ausgefochten werden muss, machen sich die zentralistische Staatsordnung und der Primat des nationalen Interesses bemerkbar. Von Anfang an, d.h. seit 1945, war die staatliche italienische Gesamtordnung zentralistisch, und selbst mit der auf mehr Föderalismus zielenden Verfassungsreform von 2001 war es damit in jener vom ehemaligen Regierungschef Matteo Renzi 2014 ins Werk gesetzten vorbei, sodass der Zentralstaat die Autonomie Südtirols trotz jener von der SVP beschworenen Schutzklausel weiter aushöhlte und den Bozner Handlungsspielraum erheblich einengte. Eine dynamische Entwicklung im Sinne jenes ausgeprägten Autonomieanspruchs wie ihn die SVP seit der Streitbeilegungserklärung gegenüber den UN 1992 vorgab und als Ziel die „Vollautonomie“ propagierte, wurde damit unterbunden; stattdessen öffnete sich sukzessiv die Schere zwischen römischem Zentralismus und der Selbstverwaltung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und feierte während der mit Notverordnungen operierenden Regierungszeit des Mario Monti fröhliche Urständ.

Selbstverständlich ist es einem verdienstvollen Mann wie Durnwalder unbenommen, das „Südtiroler Modell, so wie ich das sehe“ in Übertragung auf „die beiden Teilrepubliken“ für „eine gute und außerdem realistische Lösung“ zu halten, „die übrigens auch in Moskau Akzeptanz finden dürfte“, zitierten ihn die „Dolomiten“. Zu widersprechen ist ihm jedoch hinsichtlich der von ihm verwendeten Begrifflichkeit: Es handelt sich nämlich nicht um „Teilrepubliken“, vorerst auch nicht nach dem Verständnis derer, die die „Volksrepubliken“ Donezk und Lugansk ausriefen, denn sie sahen und sehen sich, wenngleich sie stets von Moskau unterstützt wurden und mehr denn je werden, nicht als territoriale Glieder der Russischen Föderation, sondern als eigenstaatliche Entitäten mit entsprechenden Institutionen (Regierungen, Parlamenten, Justizeinrichtungen, Militärverbänden etc etc.), die allerdings nur von Moskau anerkannt sind. Grundsätzlichen Widerspruch verdient indes Durnwalders ebenfalls von den „Dolomiten“ zitierte Aussage, wonach „die Lage der russischen Minderheit in der Ost-Ukraine durchaus mit jener der deutschsprachigen Bevölkerung Südtirols nach Kriegsende vergleichbar“ sei. Dies selbst nur mit dem beliebten „Äpfel-mit-Birnen-Vergleich“ zu konterkarieren, wäre ungenügend, weil das eine mit dem anderen wenig bis nichts zu tun hat und der Vergleich wenn vielleicht nicht ganz falsch ist, so doch hinkt.

Mangelnde Kenntnis der historisch-politischen Gegebenheiten

Wie auch immer er zu dieser Einschätzung gelangt sein mochte, ob er sie während seiner umstrittenen Teilnahme am „Internationalen Forum, Donbass: Gestern, heute und morgen‘“ im Mai 2015 in Donezk gewann, wohin er eingeladen war, die Südtirol-Autonomie zu erläutern, weswegen ihn die Ukraine (und mit ihm alle anderen westlichen Konferenzteilnehmer) zur Persona non grata erklärte, ist nicht wirklich von Belang. Faktum ist indes, dass er damit nicht nur völlig danebenliegt, sondern auch ein gerüttelt Maß politischer Ignoranz und Unbelecktheit hinsichtlich der ethnischen, kulturellen, sprachlichen, konfessionellen, kirchlichen sowie staats- und völkerrechtlichen Gegebenheiten der östlichen Ukraine offenbart. Vor allem zeigt Durnwalder, dass er von den geschichtlichen Rahmenbedingungen und historischen Entwicklungslinien der ukrainischen wie der russischen Staatlichkeit im Rahmen der vormaligen Sowjetunion (1922-1991) sowie im Rahmen ihrer danach in freier Selbstbestimmung erlangten Souveränität als voneinander unabhängige Staaten ebensowenig Kenntnis hat wie von beider mitunter verschränktem, meist aber abweichenden Geschichtsbild, was darüber hinaus für die von beiden in Anspruch genommenen Befunde über Nationsbildung und Nationalbewusstsein gilt.

Eine wie auch immer geartete historisch-politische Parallelität zwischen deutsch-österreichischen Südtirolern und der ethnisch-russischen Mehrheits- bzw. ukrainischen Minderheitsbevölkerung der Ost-, Südost- und Südukraine zu sehen, geht sowohl für die Zeit nach dem Zweiten, als auch für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg fehl; ganz zu schweigen von den in diesem Raum präsenten Angehörigen anderer Nationalitäten. Die Russen im soeben definierten Raum, insbesondere in der infrage stehenden, vom Kohlebergbau geprägten Donbass-Region mit den beiden Gebietsverwaltungsbezirken Donezk und Luhansk /Lugansk, innerhalb derer sich die nur vom benachbarten Russland anerkannten, einseitig ausgerufenen sogenannten Volksrepubliken Donezk – am 7. April 2014 als Donezkaja Narodnaja Respublika (DNR) ausgerufen – und Lugansk – am 27. April 2014 Luganskaja Narodnaja Respublika LNR ausgerufen – abspalteten, waren stets Mehrheit.

Die nationale Frage vor und nach der Sowjetunion

Die nationale Frage oder die Frage der ethnisch-nationalitätenpolitischen Zugehörigkeit stellte sich nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Untergang der moskowitisch-imperialen Zaren-Autokratie allenfalls in der zeitgeschichtlich kurzen Phase einer westukrainischen Eigenstaatlichkeit zwischen bolschewistischer Oktoberrevolution 1917, dem sich anschließenden Bürgerkrieg und dem Sieg der Bolschewiki des Wladimir Iljitsch Uljanow (bekannt als Lenin) mit darauffolgender Gründung der Sowjetunion 1922, der die Ende 1918 ausgerufene Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik (UkrSSR) beitrat, in der Ost-Ukraine dagegen überhaupt nicht. Hierbei ist – insbesondere wegen des fundamentalen Unterschieds zur Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg – die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ (George F. Kennan) – darauf hinzuweisen, dass in der Ukraine als einer politisch-territorialen Formation, welche aus dem infolge der Oktoberrevolution 1917 untergegangenen zaristischen Russland im Entstehen begriffen war und schließlich 1922 durch den Sieg der Bolschwiki Glied der Sowjetunion war, eben nicht ein derartiger Konflikt entstehen konnte, wie ihn die Annexion des südlichen Tirol 1918 durch und dessen völkerrechtliche Übereignung an Italien 1919 durch das „Friedensdiktat“ von St. Germain-en-laye hervorrief.

Auch nach dem Sieg im von Diktator Generalissimus Stalin (eigentlich Iossif Wissarionowitsch Dschugaschwili) so genannten „Großen Vaterländischen Krieg“ 1945 änderte sich daran in der Ukraine nichts, ganz gleich ob es sich um die West-, um die Zentral- oder um die Ost-Ukraine handelte. Denn die Nationalitätenfrage im totalitären Machtgefüge der ideologisch dem Internationalismus huldigenden Einparteiherrschaft der KPdSU im Zentrum Moskau war formell nicht existent und wenn überhaupt, dann konnte sie sich allenfalls im vom Geheimdienst KGB niedergehaltenen Samisdat-Untergrund spärlich regen. Was man zudem für diese Periode ebenfalls nicht aus den Augen verlieren sollte ist ein nahezu als delikat zu bezeichnender Umstand, nämlich dass so gut wie alle führenden aus der UkrSSR in die beiden zentralen Machtgremien der allein bestimmenden KPdSU entsandten Mitglieder von Zentralkomitee (ZK) und Politbüro (PB) ethnische Russen waren. (Ich nenne hier ausdrücklich die einflussreichtsten, wie Wjatscheslaw Michajlowitsch Molotow; Lazar Moissejewitsch Kaganowitsch; Nikita Sergejewitsch Chruschtschow; Nikolaj Wiktorowitsch Podgornyj; Wladimir Antonowitsch Iwaschko. Zu den wenigen Ausnahmen gehören Wolodymyr Wassyljowytsch Schtscherbyzkyj und Petro Schelest.

Russische Minderheiten

Erst mit dem Systemkollaps, dem Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaft und der Auflösung der Sowjetunion 1991/1992 kam zum Vorschein und regte sich, was während der sieben Jahrzehnte, in denen es zur propagierten Partei- und Staatsadoktrin gehörte, den von nationalen Regungen losgelöst-entfremdeten, internationalistisch denkenden und handelnden „Sowjetmenschen“ zu schaffen, das Bewusstsein vom Nationalen überlagert hatte. Mit der Souveränitätserklärung der aus der Sowjetunion hervorgegangenen Nationalstaaten rückten allmählich auch nationale Minderheiten und Volksgruppen in den Blick. Wobei es nun überall dort, wo während der Phase der Zugehörigkeit zur Sowjetunion aufgrund politscher, ökonomischer und sozialer „Vergemeinschaftung“ unter Moskauer Suprematie vermehrt ethnische Russen hinkamen und meist auch die führende Schicht bildeten, diese sich nach den jeweiligen Souveränitätserklärungen respektive Referenden/Volksabstimmungen als Minderheiten wiederfanden. So in den baltischen Republiken Estland (Volksabstimmung 3. März 1991; russische Minderheit 25,5 Prozent), Lettland (Unabhängigkeitserklärung 4. Mai 1990; russische Minderheit 27 Prozent) und Litauen (11. März 1990; Russen 5,8 Prozent). So auch in den zentralasiatischen Ländern Kasachstan (16. Dezember 1991; Russen 24 Prozent), Turkmenien (27. Oktober 1991; Russen 7 Prozent), Kirgisien (31. August 1991; Russen 12,5 Prozent), Usbekistan (1. September 1991; Russen 5,1 Prozent), Tadschikistan (9. September 1991; Russen 0,5 Prozent) und Aserbaidschan (18. Oktober 1991; Russen 1,3 Prozent), sodann Armenien (23. August 1990; Russen 0,09 Prozent), Georgien (9. April 1991; Russen 1,5 Prozent), Moldova (27. August 1991; Russen 4,1 im Landesteil westlich des Dnjestr sowie 30,3 Prozent im östlichen Landesteil, dem 1992 abgespaltenen Transnistrien) , Weißrussland / Belarus (25. August 1991; Russen 8,3 Prozent) und schließlich die Ukraine (24. August 1991; Russen 22,1 Prozent).

Entgegenstehende Fakten

Entscheidend für die im Mittelpunkt stehende Auseinandersetzung mit der These des früheren Südtiroler Landeshauptmanns, wonach die Situation im Donbass jener in Südtirol ähnele, sind Fakten und Umstände, welche seiner Betrachtung entgegenstehen. Man mag seine These gelten lassen, dass in den „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk (russisch Lugansk) „die Zusammensetzung der Volksgruppen mit jener Südtirols vergleichbar“ sei: „Zwei Drittel Russen und ein Drittel Ukrainer“ führt er an und sieht dies als Parallele zu zwei Drittel Deutschsüdtirolern und einem Drittel Italienern. Nur bleibt dabei etwas Fundamentales außen vor: Im Gegensatz zu den mittels Friedensdiktats von 1919 zu Staatsbürgern Italiens erzwungenen Deutschsüdtirolern, denen auch nach dem Zweiten Weltkrieg die Selbstbestimmung verweigert wurde, haben die Ukrainer jedweder ethnischen Identität bzw. Volks- respektive Minderheitenzugehörigkeit sich am 1. Dezember 1991 bei einer Wahlbeteiligung von 84 Prozent zu 92,3 Prozent für die Unabhängigkeit in einem völkerrechtlich unanfechtbaren selbstbestimmten Referendum für die Souveränität der Ukraine und damit für die ukrainische Staatsbürgerschaft entschieden: Ukrainer (Bevölkerungsanteil 72,7 Prozent), Weißrussen (0,9 Prozent), Rumänen/Moldawier (0,9 Prozent), (Krim-) Tataren (0,7 Prozent), Bulgaren (0,5 Prozent); Ungarn und Polen (jeweils 0,4 Prozent), Armenier und Griechen (jeweils 0,2 Prozent), Zigeuner, Juden, Aseris/Aserbaidschaner, Gagausen und Deutsche (jeweils 0,1 Prozent). Ausdrücklich sei vermerkt, dass sich auch 55 Prozent aller ethnischen Russen (mit einem Bevölkerungsanteil von 22,1 Prozent größte Minderheit des Landes), somit mehrheitlich für die Eigenstaatlichkeit der Ukraine entschieden und damit – nicht nur nebenbei bemerkt – den Wunsch des Präsidenten Boris Nikolajewitsch Jelzin, des ersten aus freien demokratischen Wahlen hervorgegangenen Staatsoberhaupts Russlands, unerfüllt bleiben ließ, nämlich dass die Ukraine Bestandteil Russlands, fortan in Form einer Föderation, bleiben sollte; dies wusste der selbstbewusste damalige unkrainische Präsident Leonid Makarowitsch Krawtschuk zu unterlaufen.

Der „Kiewer Rus“ folgende Geschichtsbilder

Die Ukraine oder besser jene geschichtlich relevanten Vorläufer-Formationen, die für das heutige ukrainische wie für das russische Territorium konstitutiv gewesen sind, waren beim „Eintritt Russlands in die Geschichte“ mit der „Kiewer Rus“ Teil jenes im 9. Jahrhundert sich herausbildenden und im 11. Jahrhundert wieder zerfallenen mittelalterlichen altostslawischen Großreichs, das als Vorläufer der heutigen Staaten Russland, Ukraine und Belarus/Weißrussland gilt. Von der Bezeichnung „Rus“ (Volk) leiten sich übrigens die Ethnonyme der Russen und Weißrussen ab, ebenso die Namen Rusynen, Ruthenen und Kleinrussen, mit denen die Ukrainer über mehrere Jahrhunderte vor allem während ihrer Zugehörigkeit zu Polen-Litauen und zu Österreich-Ungarn bezeichnet wurden.

Wir dürfen in diesem Zusammenhang Wladimir Wladimirowitsch Putins unlängst vermittels eines von ihm veröffentlichten Aufsatzes mit dem Titel „Über die historische Einheit der Russen und Ukrainer“ offenbartes Geschichtsbild nicht, wie es in der westlichen Publizistik durchweg geschieht, kurzerhand als stalinistisch unterfütterte Marotte des einstigen KGB-Oberstleutnants mit Residentur Dresden auf dem Stuhl des russischen Präsidenten sehen. Auch nicht einfach als die vom „unberechenbaren Zaren“ (© Wiktor Wladimirowitsch Jerofejew ; russischer Schriftsteller) verordnete Geschichtspolitik abtun. Sondern wir sollten darin sehen und akzeptieren, dass es sich um Putins Rückgriff auf die Kontinuität traditioneller russischer Geschichtsphilosophie und Historiographie handelt, wie wir sie als Osteuropa-Historiker seit dem 18. Jahrhundert kennen und wie sie sich in Namen berühmter russischer Historiker wie beispielsweise Nikolaj Michailowitsch Karamsin (1766–1826), Sergej Michailowitsch Solowjow (1820–1879), Wassilij Osipowitsch Kljutschewski (1841–1911) und Sergej Fjodorowitsch Platonow (1860–1933) für die sogenannte „Petersburger Schule“ sowie Pawel Nikolajewitsch Miljukow (1859-1943) für die „Moskauer Schule“ manifestiert. Demgegenüber postuliert die ukrainische Geschichtsschreibung eine Kontinuität, die von der „Kiewer Rus“ über das Fürstentum Galizien-Wolhynien, die polnisch-litauische Epoche, das Hetmanat der Saporoschjer Kosaken im 17. und frühen 18. Jahrhundert über die Ukrainische Volksrepublik der Jahre 1917-1920 bis hin zum heutigen ukrainischen Staat reicht.

Einschüchterung und Verstoß gegen „Pacta sunt servanda“

Putins historisch-politischen Einlassungen können allerdings nicht bedeuten, dass wir zugleich die damit verbundene Einschüchterung gegenüber dem billigen, was die 2010 unter seinem interimistischen Vorgänger Dimitrij Anatoljewitsch Medwedjew entstandene Militärdoktrin, bei der Putin als Regierungschef die Feder führte, als „nahes Ausland“ und also „russische Interessensphäre“ bezeichnete und im Zusammenhang damit ein Interventionsrecht „zum Schutze russischer Bürger“ postulierte. (Gemeint sind insbesondere die baltischen Staaten, die dadurch ihre Sicherheit gefähdet sehen und aus historischer Erfahrung rasch den Weg in Nato und EU beschritten, die Ukraine, Georgien sowie die zentralasiatischen Staaten, die alle nicht unbedeutende russische Minderheiten aufweisen.) Insbesondere in dem hier im Vordergrund stehenden Konflikt mit der Ukraine und der genannten Donbass-„Volksrepubliken“ mit ihren nicht anerkannten, nachgeschobenen „Referenden“ oder gar faktische militärische Eingriffe wie im Falle der Krim-Annexion mit ebenfalls nicht anerkannter nachgeschobener „Volksabstimmung“ 2014 ist dies nicht akzeptabel. Denn damit hat Russland als „Fortsetzerstaat der Sowjetunion“ (gemäß der klassischen Formel „Pacta sunt servanda“) gegen mehrere völkerrechtlich verbindliche Abmachungen/Verträge verstoßen:

- Gegen die Schlussakte von Helsinki (1975), in der sich die Sowjetunion wie alle anderen Teilnehmerstaaten zur „Enthaltung von der Androhung oder Anwendung von Gewalt“ ebenso verpflichtete wie zur „Unverletzlichkeit der Grenzen aller Staaten in Europa“.

- Gegen die „Charta von Paris“ (1990), worin „in Übereinstimmung mit unseren Verpflichtungen gemäß der Charta der UN und der Schlußakte von Helsinki“ das „feierliche Versprechen erneuert“ wird, sich „jeder gegen die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit eines Staates gerichteten Androhung oder Anwendung von Gewalt oder jeder sonstigen mit den Grundsätzen oder Zielen dieser Dokumente unvereinbaren Handlung zu enthalten“, wobei „die Nichterfüllung der in der Charta der UN enthaltenen Verpflichtungen einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt. Die Teilnehmerstaaten betrachten gegenseitig alle ihre Grenzen sowie die Grenzen aller Staaten in Europa als unverletzlich und werden deshalb jetzt und in der Zukunft keinen Anschlag auf diese Grenzen verüben.“ Und schließlich

- Gegen das „Budapester Memorandum“ (1994), worin sich die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Großbritannien und Russland in drei getrennten Erklärungen jeweils gegenüber Kasachstan, Weißrussland und der Ukraine als Gegenleistung für deren Nuklearwaffenverzicht (und Überstellung aller dort vorhandenen Nuklearwaffen an Russland als den „Fortsetzerstaat“ der Sowjetunion) „verpflichten, die Souveränität und die bestehenden Grenzen“ dieser Länder ebenso zu achten wie die schon bestehende Verpflichtung zur Enthaltung von Gewalt gemäß UN-Charta. Das Dokument wurde von allen betroffenen Ländern unterzeichnet, und China sowie Frankreich gaben zur Sicherheitsgarantie der Ukraine ausdrücklich eigene Erklärungen ab.

Der guten Ordnung und Redlichkeit der Betrachtung halber ist in diesem Zusammenhang allerdings darauf hinzuweisen, dass „der Westen“ (wie es in Moskauer Lesart heißt), besser: die Nato unter Führung der USA, auch mehrfach gegen Völkerrecht verstieß. Hierfür sei quasi pars pro toto auf einen Fall dieser Art verwiesen: So hat der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags den auch von Deutschland unterstützten Militärschlag der USA, Großbritanniens und Frankreichs gegen Syrien als völkerrechtswidrig eingestuft. „Der Einsatz militärischer Gewalt gegen einen Staat, um die Verletzung einer internationalen Konvention durch diesen Staat zu ahnden, stellt einen Verstoß gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot dar“, heißt es in dem Gutachten; es könnte natürlich gleichfalls für das dortige militärische Engagement Russlands gelten, ganz zu schweigen von den militärischen Interventionen in Afghanistan (2001; zuvor durch die Sowjetunion 1979), im Irak (2003), in Libyen 2011 etc. etc. Und dass die USA, wie es auch Durnwalder richtigerweise ansprach, in der Ukraine ihre Interessen verfolgen und daher die „Hand im Spiel“ haben, würden wohl allenfalls politisch Unbedarfte bzw. Ignoranten bestreiten.

Die geschichtliche Entwicklung

Die Ukraine und die Historiographie des Landes stellen zwar nicht die Gemeinsamkeiten mit sowie die Zugehörigkeit zu Russland und zur Sowjetunion infrage – dies wäre ohnehin paradox und ahistorisch – , gleichwohl aber wehren sie sich gegen die großrussisch-moskowitische Insinuation à la Putin sowie die daraus entstandenen und damit einhergehenden politisch-militärischen Konflikte. Die Ukraine darf zurecht auch eine eigen(ständig)e nationale Identität für ihr Staatsvolk in Anspruch nehmen, weil auch die russische Minderheit, insbesondere dort, wo sie zahlenmäßig am stärksten ist, nämlich im Osten und Süd(ost)en des Landes, bei der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts – hier ist wieder Hinweis auf dessen zweimalige Verweigerung für die Südtiroler zwingend – im seinerzeitigen Referendum nach Untergang der Sowjetunion mehrheitlich für die Eigenstaatlichkeit, damit für die Souveränität und die nationale Identität des Landes, stimmte. Und weil die ukrainische und russische Historiographie zwar Phasen der Gemeinsamkeiten – der volklichen, der staatlichen und der territorialen – aber ebenso umfängliche Phasen der Trennung für die gut 1100 Jahre seit beider „Eintritt in die Geschichte“ aufweisen. Es ist hier nicht der Raum, um die geschichtliche Komplexität auch nur ansatzweise darstellen zu können. Es mögen daher nur einige vergröberte, aber wirkmächtige historisch-politische Facetten darauf genügen.

Kyjiw/Kiew, ist nicht nur die Metropole der Ukraine, sondern auch das älteste Siedlungszentrum auf dem Boden des altrussischen Reiches, der Kiewer Rus. Nach dessen Auflösung im 11. Jahrhundert und der allmählichen Verlagerung des Zentrums nach Norden bildete sich im Westen der Ukraine ein neues Zentrum um die Fürstentümer Wladimir und Galitsch (daher später die Bezeichnung Galizien). Sie fielen Mitte des 14. Jahrhunderts an Polen; über den Rest, einschließlich Kiews, herrschte das aufstrebende Großfürstentum Litauen, nach der Union mit Polen 1569 gehörte nahezu das ganze Territorium der heutigen Ukraine zum polnisch-litauischen Königreich, dessen Territorium sich bis zum Schwarzen Meer erstreckte. Im 17. Jahrhundert kam die Ukraine links des Dnjepr zu Rußland. Mit den russisch-preußisch-österreichischen Teilungen Polens fielen Galizien und die Bukowina an Österreich. In den unter habsburgischer Herrschaft stehenden ukrainischen Gebieten entwickelte sich nach 1848 eine Nationalbewegung, die sich gegen das in Galizien dominierende Polenturn richtete und um politische Selbstverwaltung kämpfte. Diese historische Entwicklung hatte auch zur Folge, dass es in der Ukraine die beiden dominanten Konfessionen gibt: die mit dem Papst unierte Ukrainische griechisch-katholische Kirche (im Westteil des Landes) sowie die Ukrainische Orthodoxe Kirche, die dem mächtigen und mit der Staatsmacht verbundenen Moskauer Patriarchat untersteht (im Zentrum, im Süden und Osten des Landes). Davon spaltete sich 2018 auf Betreiben Kiews die (nach wie vor geringere Bedeutung entfaltende) Orthodoxe Kirche der Ukraine ab, die dem formell wichtigen, aber kirchen- und realpolitisch minderbedeutenden Patriarchen von Konstantinopel unterstellt ist.

Unter den zu Russland gehörenden Ukrainern, den „Kleinrussen“, entstanden erst um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ukrainische Parteien. Die Nationalbewegungen beider Provenienzen versuchten nach der Oktoberrevolution 1917, gefördert vom Deutschen Kaisserreich, sowie nach dessen und der österreichisch-ungarischen Habsburgermonarchie Zusammenbruch die Errichtung eines ukrainischen Staatswesens. 1919 riefen die Bolschewiki die UkrSSR aus; die Westukraine gehörte seit Sommer zu Polen, die ehedem zu Ungarn gehörige Karpato-Ukraine wurde Teil der Tschechoslowakei, fiel aber nach 1945 wieder an die UkrSSR, damit die Sowjetunion, zurück. Stalin hat den in den 1920er und 1930er Jahren auch als Folge der Zwangskollektivierung und des Holodomor (der erzeugten Hungersnot, der 4.000.000 Ukrainer zum Opfer fielen) abermals aufkeimenden ukrainischen Nationalismus grausam verfolgt. Viele Ukrainer wurden nach Sibirien und Mittelasien deportiert. Ebenso erging es den Krimtataren sowie den Wolynien-, Schwarzmeer- und Wolgadeutschen; letztere durften zwischen 1924 und 1941 eine Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen (ASSRdWD) ihr Eigen nennen. Allen wurde Kollaboration mit der deutschen Wehrmacht vorgeworfen.

Nach dem Untergang der Sowjetunion

Es war nicht Zufall, daß die sowjetrussische Geschichtsschreibung unablässig darauf verwies, nach der Oktoberrevolution habe die Ukraine als eine der ersten Republiken den Wunsch geäußert, sich mit der Russischen Föderation zu vereinigen, weil sie die Wiege der ostslawischen Völkerfamilie gewesen sei. Der wahre Grund lag darin, daß auch in der Ukraine die Bolschewiki die Macht übernommen hatten, um die Sehnsucht der Ukrainer, ihr Nationalbewußtsein, mit einem eigenen Staat zu krönen, zunichte machen zu können. Bei den Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Sowjetunion 1972 war die „multinationale Sowjetgesellschaft“ beschworen worden. Unter dieser Chiffre verbarg sich in Wirklichkeit aber die Fortsetzung des rigiden Russifizierungsprozesses, dem die nichtrussischen Völker seit der „Sammlung der russischen Erde“ nach Abschütteln des Tatarenjochs sowie der Krönung des Moskauer Großfürsten Iwan des Schrecklichen zum ersten Zaren und fortan während des gesamten autokratischen Zartums Russland bis Nikolaus II. unterlagen.

In den 1970er und 1980er Jahren nahmen die Regungen nationalen Eigenständigkeitsbewußtseins zu. Der Anteil der nichtrussischen überstieg allmählich den der russischen Bevölkerung, vor allem wegen der höheren Geburtenraten in den zentralasiatischen und kaukasischen Republiken. Gegen die Russifizierung wandten sich, vorwiegend auch aus religiös-nationalen Gründen, Juden, Balten, Ukrainer und Krimtataren. Als der Atomphysiker Andrej Sacharow in einem Memorandum die Demokratisierung der UdSSR forderte, setzte die Kremlführung die althergebrachten Instrumente zur Disziplinierung und Unterwerfung der unbotmäßigen Dissidenten- und Nationalitätenbewegungen ein: politische Strafprozesse, langjähriger Freiheitsentzug in Gefängnissen und Lagern, Zwangseinweisung in Nervenheilanstalten, freiwillige oder Zwangsemigration und Ausbürgerung. Der spektakulärste Fall war die Ausweisung des Literaturnobelpreisträgers Solschenizyn. 1974 waren den internationalen Menschenrechtsorganisationen 10.000 politische Häftlinge bekannt. Angesichts dieser tiefsitzenden historischen Erfahrungen war es nur umso verständlicher, dass mit dem Systemkollaps 1990/1991 die nichtrussischen Völker einschließlich der Ukrainer die Gunst der Stunde für nationale Souveränität und Eigenstaatlichkeit nutzten.

In der Ukraine stellten Ukrainisch und Russisch als die beiden maßgeblichen sprachlichen Verständigungsmittel kein Hindernis dar, da sie sich nur geringfügig (in Phonetik und Graphematik) voneinander unterscheiden, die ukrainische Bevölkerung beider Sprachen mächtig ist. In der Ost-Ukraine fühlen sich die mehrheitlich ethnischen Russen nicht durchweg zu Russland bzw. dem Russentum hingezogen. Dies ist übrigens besonders daran zu erkennen, dass die beiden sezessionistisch aus der Urkaine fortstrebenden „Volksrepubliken“ DNR und LNR territorial und bevölkerungsmäßig nicht mit den eigentlichen ukrainisch-staatlichen Verwaltungsbezirken Donezk und Lugansk übereinstimmen, deren „Herrschaft“ sich allenfalls zu zwei Dritteln auf besagte Verwaltungsbezirke erstreckt. Dennoch spielt die ukrainische Sprachpolitik eine nicht zu unterschätzende Rolle, zumal der Konflikt mit den beiden „Volksrepubliken“ und mit Russland durch das umstrittene Sprachgesetz weiter befeuert wurde. Das Gesetz, 2019 vom damaligen Präsidenten Petro Oleksijowytsch Poroschenko nach mehrjährigen Debatten, Abstimmungen, Novellen, Verfassungsgerichtsentscheid und Befassung der Venedig-Kommission des Europarats unterzeichnet, erklärt das Ukrainische zur verbindlichen Staatssprache und weist dem Russischen nebst „kleineren“ Sprachen wie Bulgarisch, Polnisch, Rumänisch und Ungarisch den Minderrang von Regionalsprachen zu, wobei in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen bis zu den Hochschulen Ukrainisch verpflichtender Standard und Unterrichtssprache ist. Nicht nur mit Russland, das die Angelegenheit bis vor die UN trug, sondern auch mit Ungarn, dass die sich zurecht zurückgesetzt fühlenden 200.000 ethnischen Magyaren der Karpato-Ukraine unterstützt, führte dies zu ernsthaften Auseinandersetzungen, sodass Budapest stets und überall bekundet, es werde die politischen Belange der Ukraine gegenüber EU und Nato torpedieren, solange Kiew keinen wirksamen Minderheitenschutz walten lasse und das diskriminierende Sprachgesetz inkraft sei.

Das Minsker Abkommen

Hinsichtlich des ukrainisch-russischen Konflikts um die „Volkrepubliken“ Donezk und Lugansk ist schließlich auf das Minsker Abkommen – 2015 geschlossen und unterzeichnet von den Präsidenten Putin (Russland) und Poroschenko (Ukraine) sowie der deutschen Kanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Hollande – hinzuweisen, worin ausdrücklich die „uneingeschränkte Achtung der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit der Ukraine bekräftigt“ worden war. In einem der insgesamt 13 enthaltenen Punkte des Abkommens war festgelegt, dass mittels einer ukrainischen Verfassungsänderung eine Dezentralisierung des Landes mit der Gewährung eines „Sonderstatus für die Gebiete in der Ost-Ukraine“ vorzusehen sei. Im Rahmen dessen sollte die „sprachliche Selbstbestimmung“ der Bevölkerung und eine „enge, grenzüberschreitende Kooperation der Gebiete von Lugansk und Donezk mit den angrenzenden russischen Grenzgebieten festgeschrieben“ werden. Russland hatte sich zudem verpflichtet, die territoriale Integrität der Ukraine zu respektieren und am Ziel einer friedlichen Reintegration der „bestimmten Gebiete der Regionen Donezk und Luhansk/Lugansk“ mitzuwirken.

Aus der „Gewährung eines ,Sonderstatus für die Gebiete in der Ost-Ukraine‘“ wurde am Tiber durch den russischen Botschafter beim Vatikan quasi zweckdienlich sowie zuvor bereits durch die italienischen Kurzzeit-Ministerpräsidenten Renzi und Gentiloni, um sich für Italien die angeblich vorbildliche Lösung des Südtirol-Konflikts sozusagen ans Revers zu heften – wozu Rom, wie wir wissen, gezwungen werden musste – sowie an der Etsch durch den im Altenteil befindlichen früheren Landeshauptmann Durnwalder allzu nassforsch und im eifernden Beglückungston der „Wir Südtiroler“-Attitüde interpretiert, es handele sich um eine Autonomie und es böte sich just jene der Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige / Autonomen Provinz Bozen-Südtirol quasi als „Export-Modell“ an.

Selbst wenn im Minsker Abkommenstext tatsächlich „Autonomie“ vorkäme, so hätten sich die vorlauten Lösungskompetenz-Prediger erst einmal damit vertraut machen sollen, was man in Moskau, Kiew, Donezk und Lugansk unter besagtem Begriff überhaupt versteht. Wer die historisch-politischen Gegebenheiten dessen kennt, was die Sowjetunion einst darunter verstand, wo es 20 derartige Gebilde namens „Autonome Republiken“ gab, und was in Russland, wo es deren 85 „Föderationssubjekte“ in Gestalt von 22 „Autonomen Republiken“ (einschließlich der annektierten Krim), 9 „Autonomen Regionen“ (Kraja), 47 „Autonomen Gebieten“ (Oblasti) sowie 4 „Autonomen Kreisen“ (Okruga) gibt, die an Größe und Zuständigkeiten differieren, aber wie einst in der Sowjetunion auch in Russland der Moskauer Zentralgewalt unterworfen und auf Transferleistungen von dort angewiesen sind, kann dies kaum mit jener Südtirol-Autonomie nach zweitem Statut von 1972 in Einklang bringen. Eher schon mit der geschröpften Reduktionsform (spätestens) seit Mario Monti, wogegen sich die zwar zur Wehr setzende maßgebliche Regierungspartei in Bozen nicht wirklich durchsetzen konnte und dennoch wider besseres Wissen in der politischen Auseinandersetzung gern unter dem Schlagwort „Dynamik“ unters Wahlvolk streute.

Verfehlte Perspektive

Summa summarum: Man goutiert nicht unbesehen die schmeichlerischen Töne eines russischen Diplomaten, selbst wenn dieser eigens von Putin auf diesen Posten berufen worden ist und als solcher im Vatikan ein und aus geht. Vor allem aber lässt man sich nicht ohne die notwendigen Grundkenntnisse über die Andersartigkeit historisch-politischer Gegebenheiten bzw. ohne Rat von Fachleuten – wie dies beispielsweise der frühere österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel tat, wenn er gen Moskau reiste und den Grazer Historiker Stefan Karner mit dabei hatte, der einer der besten Kenner der aus der Sowjetunion hervorgegangenen slawischen Staaten ist – zu (zwar durchaus gut gemeinten) Vorschlägen aus der spezifischen Provinzperspektive verleiten. Denn diese dürften von den Akteuren im weltpolitisch bedeutsamen Russland-Ukraine-Konflikt eher ignoriert werden.

EU-Infothek.com

EU-Infothek.com

Was wollen die heute nach Maidan-Morden der Zivilisten überhaupt? Auch das wird verleugnet und wurde auch nicht aufgeklärt.

Die Umbenennung auf „Euromaidan“, ist wie andere „Lösungen“ keine Grundlage, auf der man irgendwas aufbauen kann. Die Staatsschulden, die sie durch den Krieg generieren, dürfen nicht die EU-Bürger bezahlen….