Ständig neue Euro-Rettungsaktionen, die Diskussion um Zwangsabgaben und eine bemerkenswerte Doppelmoral im Umgang mit sogenannten Steueroasen – die Vorgänge im Zusammenhang mit der Zypernkrise haben erneut viel Vertrauen gekostet. Schon werden an den Märkten insgeheim Wetten abgeschlossen, welches Pulverfass als nächstes explodiert.

[[image1]]Die Zitterpartie in Zypern ist – folgt man der offiziellen Lesart – zumindest vorerst vorüber. Wieviel Geld sich tatsächlich in den Containern befand, die in perfekter Dramaturgie durch das nächtliche Nikosia transportiert wurden, weiß zwar niemand. Aber die Inszenierung scheint zumindest kurzfristig beruhigt zu haben. Der Banken-Run sei ausgeblieben, die Zyprioten hätten ihre Konten nicht geplündert, loben die Gesundbeter in Politik und Medien. Kunststück, wenn Bankkunden täglich nur über geringe Summen verfügen können, kommt es eben nicht zu einem Banken-Run, sondern zu einem Banken-Marathonlauf.

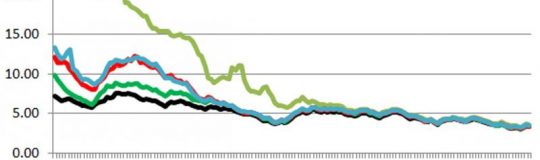

Doch selbst wenn die Zypernkrise tatsächlich dauerhaft entschärft worden wäre – wofür wenig spricht -, so hätte sich am grundlegenden Problem des Finanzsystems im Allgemeinen und des Euro im Besonderen kaum etwas verändert: Es fehlt allenthalben an Vertrauen in die Gemeinschaftswährung. Und es fehlt genau dort, wo es eigentlich am wichtigsten wäre – bei den Menschen in den Euro-Ländern.

Viel Geld für eine „Koma-Währung“?

Verständlich ist dieses zunehmende Misstrauen allemal. Denn wie stabil kann eine Währung wirklich sein, die in regelmäßigen Abständen in dramatischen Brüsseler Nachtsitzungen gerettet werden muss? Schon macht das böse Wort von der „Koma-Währung“ die Runde, die ständig mit unvorstellbar viel Geld künstlich am Leben erhalten wird.

Gerade entging Zypern dem Staatsbankrott, da spekulieren Marktbeobachter schon über die nächsten Pulverfässer. Die Frage ist eigentlich nur, welches zuerst explodiert. Neben den Dauerpatienten Italien und Spanien geraten zunehmend Slowenien, Portugal und Malta in den Fokus. Die nächsten sonntäglichen Krisensitzungen scheinen programmiert zu sein.

Neben dem Eindruck, die Euro-Rettung könne sich gleichsam als eine „Never-ending-Story“ erweisen, schürt ein in vielen Staaten wahrgenommener Antagonismus das Misstrauen. Wirtschaft ist Menschenwerk, deshalb hat die Wirtschaft den Menschen zu dienen, nicht umgekehrt. Diese Feststellung mag banal klingen, bleibt aber dennoch richtig. Nicht nur in den Krisenstaaten entsteht bei den Bürgern indessen zunehmend der Eindruck, die Wirtschaft diene nicht mehr den Menschen, sondern sei fast schon Selbstzweck. Doch Wirtschaft – das sind nicht nur die Banken und Konzerne, das sind auch nicht nur die Mittelständler und Freiberufler, nicht nur die Verbände, die Euro-Retter und die Troika. Nein, Wirtschaft, das sind letztlich alle. Die Erwerbstätigen, die Rentner, die Verbraucher, sogar die Kinder und Jugendlichen. Wir sind Wirtschaft.

Wenn diese Tatsache von den Menschen nicht mehr wahrgenommen wird, wenn sie einen Gegensatz zwischen ihnen und der Wirtschaft zu erkennen glauben, dann entsteht daraus Misstrauen. Und wenn in einem Land wie Spanien 25 Prozent der Menschen keine Jobs mehr haben, dann fällt den Betroffenen die Vorstellung schwer, Teil der Wirtschaft zu sein.

Die Diskussionen über drohende Zwangsenteignungen nach zypriotischem Vorbild verstärken den Eindruck, dass letztlich die Menschen nun sogar mit ihren Ersparnissen der (Miss)-Wirtschaft zu dienen haben. Man mag darüber streiten, ob die entsprechenden Bemerkungen von Euro-Gruppenchef Jeroen Dijsselbloem nur dilettantisch oder einfach ehrlich waren. Jedenfalls haben große Agenturen und Beratungsgesellschaften schon mal ausgerechnet, wieviel den Europäern abgeknöpft werden müsste, um den Euro zu retten – „koste es, was es wolle“.

Die vor allem vom deutschen Finanzminister entfachte Debatte über das sogenannte „Geschäftsmodell“ Zyperns und anderer angeblicher Steuerparadiese in Europa mutet ebenfalls wenig vertrauensfördernd an. Erkennbar wird hier wiederum mit zweierlei Maß gemessen. Ins Visier geraten vorzugsweise jene Offshore-Zentren, die sich nicht zumindest der inoffiziellen Duldung durch starke EU-Staaten erfreuen dürfen. Liechtenstein, Zypern und wohl auch Malta gehören zu den Kleinstaaten, die über keine starken „Paten“ verfügen.

Ganz anders sieht es zum Beispiel in den Offshore-Zentren im Einflussbereich der britischen Krone aus. Auf den Kanalinseln Jersey und Guernsey sowie der Isle of Man in der Irischen See wurde inzwischen zwar die früher eiserne Verschwiegenheit der Finanzinstitute gelockert, doch das „Geschäftsmodell“ der Inseln hat bisher noch niemand in Frage gestellt. Die Kaiman-Inseln, ein britisches Überseegebiet in der Karibik, gelten mit einem Anteil von 40 Prozent als größtes Zentrum für Hedgefonds. Trotz ihrer nur 50.000 Einwohner sind die Inseln der fünftgrößte Finanzplatz der Welt. Gibraltar schließlich vereint auf 6,5 Quadratkilometern rund 30 Banken und fast 70.000 Briefkastenunternehmen.

Francois Holland – „Kofürst“ einer Steueroase

Eine echte Steueroase ist nach wie vor Andorra. In dem Pyrenäenstaat existieren weder Einkommensteuer noch Erbschaftsteuer. Eine Mehrwertsteuer wurde erst Ende 2005 eingeführt. Trotz dieser offenkundigen Vorteile steht Andorra nicht mehr auf der schwarzen Liste der Steueroasen. Dass ausgerechnet Frankreichs Präsident Francois Hollande, der mit einer drastischen Reichensteuer zu Hause zu punkten suchte, als „Kofürst“ stellvertretendes Staatsoberhaupt der faktischen Steueroase Andorra ist, erscheint da schon wie ein Treppenwitz.

Wenig zu fürchten hat wohl auch das Großherzogtum Luxemburg. Bei den dortigen Geldinstituten handelt es sich überwiegend um Niederlassungen ausländischer Großbanken mit entsprechender Macht. Und welcher Politiker möchte – jenseits von rhetorischen Pflichtübungen – schon das „Geschäftsmodell“ der internationalen Finanzindustrie ernsthaft in Frage stellen?

Im Umgang mit angeblichen oder tatsächlichen Steueroasen lässt derweil nicht nur Europa eine bemerkenswerte Doppelmoral erkennen. Auch die USA messen mit zweierlei Maß. Während sie Staaten wie die Schweiz in einer Weise unter Druck setzten, dass manchem nur noch der Begriff „Erpressung“ angemessen erscheint, leisten sich die USA im eigenen Land Steueroasen: Delaware und New Jersey locken schon seit dem 19. Jahrhundert mit liberalen Unternehmensgesetzen und niedrigen Körperschaftsteuern.

Bild: Peter Freitag/PIXELIO/©www.pixelio.de

EU-Infothek.com

EU-Infothek.com