Entgegen populärer Vorurteile wachsen und gedeihen Konzerne nicht, weil sie Menschen und Rohstofflieferanten ausbeuten. Sondern, weil sie in großer Stückzahl produzieren und so nebenbei für günstigen Konsum, hohe Gehälter und große Steuerleistungen sorgen. Und indirekt damit für Demokratie.

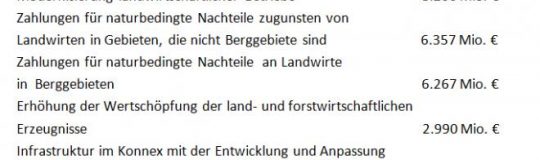

[[image1]]Fords Kapitalismus machte reich

1905 wurde jeder „Mercedes Simplex“ von Handwerkern in wochenlanger Kleinarbeit einzeln angefertigt. Das Auto für 20.000 Reichsmark konnten sich nur die Allerreichsten leisten.

Der Tüftler Henry Ford hatte sich von Chicagos Schlachthöfen die Fließbandfertigung abgeschaut. So konnte er sein „Model T“ für nur 850 Dollar (1908) anbeiten.

Fords Arbeiter waren die bestbezahlten Amerikas. Als das „Model T“ zum Schluss dann nur noch 300 Dollar[1] kostete, reichten bloß drei Monatsgehälter für dessen Kauf. Die Konsumträume von Mercedes-Handwerkern waren beim eigenen Fahrrad gedeckelt. Der Handwerkslohn war zu gering – entsprechend seiner geringen Produktivität.

Fließbandfertigung

Je größer, desto billiger. Das beginnt schon bei der Verwendung größerer Maschinen. Ein doppelter Rohrdurchmesser kostet nur doppelt so viel Material (+100%), hat aber den vierfachen Querschnitt und damit auch die vierfache Kapazität (+300%).

Je größer, desto billiger. Das beginnt schon bei der Verwendung größerer Maschinen. Ein doppelter Rohrdurchmesser kostet nur doppelt so viel Material (+100%), hat aber den vierfachen Querschnitt und damit auch die vierfache Kapazität (+300%).

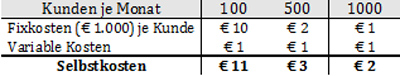

Je mehr produziert wird, auf desto mehr Stück können die Fixkosten verteilt werden. Beispiel Frisör-Laden: Die Miete beträgt pro Monat fix 1.000 Euro. Zusätzlich entstehen bei jedem Haarschnitt 1 Euro (variable) Kosten für Energie, Wasser und ähnliches. Können 100 Haarschnitte im Monat verkauft werden, entstehen Selbstkosten von 11 Euro. Kommen 1000 Kunden, kostet ein Haarschnitt nur noch 2 Euro. Um 80% weniger – bei gleicher Qualität.

Je billiger Haarschnitte werden, desto mehr bleibt den Konsumenten nun für andere Güter über. Das sorgt in weiteren Bereichen für Beschäftigung.

BASF: 4.500 Euro im Monat

Ein Handwerker (Kellner, Koch, Mechaniker) kann in Mitteleuropa ungefähr 70.000 Euro Umsatz produzieren. Ein Mitarbeiter bei der BASF produzierte 2012 700.000 Euro Umsatz –das zehnfache! Kein Wunder, dass für die Entlohnung eines Mechanikers nur 2.000 Euro Brutto zur Verfügung stehen – für den BASFler mit 4.500 Euro aber das Doppelte[2].

Allerdings bedurfte es dazu Maschinen und Anlagen im Wert von 62 Milliarden Euro. Europas neue Linke (wie etwa Christian Felber von Attac) fordert die Abschaffung aller Börsen. Stattdessen solle die Unternehmensfinanzierung durch (unverzinsliche) Kredite und Anleihen nichtprofit-orientierter Banken geschehen.

Dabei wird aber vergessen, dass es zuerst immer der großen Eigenkapitalien (in Form von Aktien) bedarf, um damit Fremdkapital zu besichern (und zu kommen). Verbietet man das eine, bedarf es auch nicht mehr des anderen. Die Aktiengesellschaften würden eingehen oder nach Amerika und Asien ausweichen. Damit aber auch 113.000 hochbezahlter Jobs. Und 3,2 Milliarden Euro Ertragssteuern für Fiskus.

Große Mengen machen groß

Größere Verkaufsmengen sind übrigens auch leichter planbar. Auf Auftragsspitzen kann flexibler reagiert werden. Wenn in einer kleinen Küchentischlerei einmal Flaute am Küchenmarkt herrscht, gibt es schnell ein Beschäftigungsproblem. In einer Großtischlerei hingegen können überflüssige Mitarbeiter aus der Küchenabteilung nun drüben in der Büromöbelabteilung aushelfen. Der Faktor Arbeit wird effizienter ausgelastet – ohne dass es jemanden etwas kostet.

Warum wachsen Konzerne?

Warum kaufte Deutschlands Stromriese RWE für 4,3 Milliarden Euro den englischen Stromkonzern „innogy“? Warum beteiligten sich die Essener am Windkraftanlagenerzeuger „Quiet Revolution Ltd.“, warum an offshore-Windparks?

Glaubt man Europas Linke: Um Monopole zu bilden und damit Europas Konsumenten auszuplündern. Tatsächlich wollen Konzerne aber über Länder und Sortimentsgrenzen hinweg wachsen, um sich zu stabilisieren. Nach dem Motto: Irgendwo „geht“ immer irgendwas. Stagniert der Strommarkt, geht Wasser oder Öko-Strom. Und läuft in Deutschland gar nichts mehr, dann boomt vielleicht das Königreich.

Zahlen, nach denen ein Drittel aller globalen Fusionen gescheitert wären, sind mit Vorsicht zu genießen. Der Wohlstandsgewinn durch erhöhte Stabilität kann oft nur schwer quantifiziert werden.

Reiche Länder eher demokratisch

Wenn Europas Globalisierungskritiker heute vom Europa des „Handwerks anstatt der Industrie“ träumen, dann erinnert das an Peter Roseggers „Waldheimat“. Ohne industrielle Basis sinkt der Wohlstand eines Landes aber schnell auf den Stand von Handwerker-Ökonomien wie Griechenland oder Algerien. Fehlt es dann noch an Bonität oder Rohstoffen, ist man schnell auf marokkanischem Niveau. Mitsamt Sozial- und Rentensystem.

Josef Joffe, Co-Chefredakteur der deutschen „Zeit“ hat einmal gesagt: „Der fabelhafte Reichtum der modernen Welt lässt sich vom Kapitalismus ebenso wenig trennen wie die Demokratie. Arme Gesellschaften sind selten demokratisch, und reiche sind selten autoritär“.

Der Wohlhabende lässt sich nicht mehr so leicht gängeln wie der Arme. Damit ist die Industrialisierung Chinas der wichtigste Schritt zu dessen Demokratisierung.

[1] „Henry-ford-fliessband-model-t“, auf: www.br-online.de, 2.1.2010

[2] www.basf.com, Jahresabschluss 2012

EU-Infothek.com

EU-Infothek.com